«Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés.» Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République, au journal Le Monde - 26 janvier 1978.

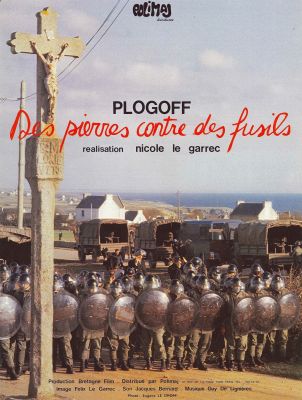

Pendant six semaines de lutte (du 31 janvier au 14 mars 1980), toute une population se mobilise quotidiennement contre l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff, petit village de la Pointe du Raz. Celui-ci refuse l'accès de sa mairie à la commission d'enquête sur la centrale. Des bureaux annexes de la mairie sont alors installés dans des camionnettes, et femmes, hommes et enfants se rassemblent spontanément face aux militaires. Très vite les habitants de Plogoff sont soutenus par leurs voisins. Puis une fois la guérilla apaisée, ceux de Plogoff se rendent au Larzac, ceux du Larzac viennent à Plogoff, unis dans un même combat, celui de vivre librement sur sa terre (au-delà des craintes de pollution et de la ruine probable de la pêche côtière pour les gens de Plogoff et des environs).

Le film est sans doute une des tentatives les plus cinématographiquement intelligentes pour rendre compte d'un combat collectif, dans les consciences, mais aussi dans la réalité matérielle d'un village.

Nicole Le Garrec, réalisatrice, et son mari Félix Le Garrec, photographe, sont des militants bretons. Ils ont conçu la plupart de leurs films dans leur ferme studio de Plonéour dans le Finistère. En marge des circuits de production classique, leurs diaporamas et leurs documentaires renvoient à l'actualité d'une Bretagne combattante faisant écho aux luttes sociales, à la langue bretonne, aux marées noires (Mazoutés aujourd'hui, 1978), à la pêche au thon sur le ligneur de Saint-Guénolé (Santik Du, 1979), ou encore en s'attachant au portrait de l'homme de lettres breton Pierre-Jakez Hélias.

Nicole et Félix se rendent donc à Plogoff dans le but de participer aux manifestations contre le projet de centrale et prennent immédiatement conscience de l'ampleur du mouvement. L'information étant insuffisamment relayée par les médias (seuls des photographes de presse locale et une toute petite équipe de FR3 étaient présents), ils décident, caméra à l'épaule, d'apporter un témoignage historique à cette mobilisation citoyenne sans précédent.

Réalisé avec une équipe réduite (dont Félix Le Garrec à l'image, et la cinéaste Claire Simon au montage), sans aucune aide financière, Plogoff, des pierres contre des fusils enregistra toutefois 250 000 entrées, un record à l'époque. En effet, à sa sortie en 1980, très peu de documentaires étaient exploités en salle, ces films étant malmenés et souvent méprisés.

Le couple intègre au film des diaporamas, des images de cortèges de manifestants, des oppositions civils/militaires. Ils accumulent les images à portée médiatique ou prises à la volée qui viennent s'entrechoquer avec les nombreux récits des habitants. Ils alternent les paysages de nuits pendant lesquelles s'échafaudent les barrages et où s'allument des feux, tandis que le jour annonce de nouveaux affrontements. La calme détermination des habitants est frappante aussi bien dans les préparatifs de leurs différentes ripostes que dans leur volonté de dialogue. Pourtant ils ne peuvent échapper à la violence...

Ce film a une vertu primordiale : celle de l'urgence, et rend d'autant plus nécessaire la résurgence d'un cinéma du réel. Car le réel porte en lui sa force riche et épurée, et on mesure à quel point le champ du documentaire est vaste. Sa fonction reste toujours essentielle, une fonction de mémoire qui convoque de façon parfois inattendue chez le spectateur le surgissement de sa propre histoire.

Il nous force à nous souvenir, à regarder les faits et la vérité frontalement.