Avec Variety (1983), Bette Gordon emploie son talent immense pour ébranler les espaces stéréotypés masculins et transgresser les limites du film noir. La réalisatrice inverse par ailleurs de manière très ludique les poncifs de la beauté qui n'existe que pour le plaisir du regard masculin, livrant un film féministe sans être militant.

Bette Gordon réalise des films depuis le milieu des années 1970. De 1974 à 1983, ils documentent l'émergence d'une nouvelle ère du cinéma radical. Elle était encore étudiante en 1974 lorsqu'elle commence à travailler avec James Benning dont l’oeuvre largement méconnue est née du cinéma expérimental et du courant structurel. Ils réaliseront trois court métrages. The Drowning, le film le plus récent de Bette Gordon, date de 2016, mais Variety, son premier long, reste une référence du cinéma indépendant américain malgré des critiques mitigées à sa sortie discrète. Il fut l'un des premiers films à s'élever au-dessus de la scène underground, avant la percée de Jim Jarmusch l'année suivante avec Stranger than Paradise.

Des références de la culture underground comme Kathy Acker, Nan Goldin, John Lurie et Tom DiCillo ont tous participé au film. Kathy Acker, la regrettée romancière post-punk et féministe, est co-scénariste, la photographe Nan Goldin, qui a également réalisé les photos de plateau, joue un petit rôle, John Lurie compose la partition musicale, tandis que le directeur de la photographie n’est autre que Tom DiCillo, futur réalisateur de Ça tourne à Manhattan (1995).

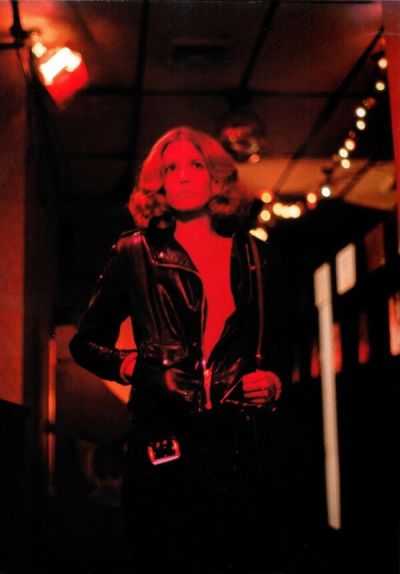

Variety est un film de nuit. Désireuse de trouver n'importe quel emploi qui pourrait payer les factures, Christine, une jeune femme brillante et sans prétention, vend des billets au Variety, un cinéma porno près de Times Square. Sa cabine côté rue qui semble d’abord l’encadrer comme un animal de zoo, devient rapidement la lentille sur un monde souterrain qui lui permet d’observer les déplacements incessants d’une faune masculine disparate.

Non seulement le film renverse de manière inattendue l’idée traditionnelle de la représentation féminine, mais il affiche également un paysage humain caché et non conventionnel de New York en demandant à l’héroïne de suivre un mystérieux client dans la ville ; un homme qui se démarque de la foule, élégamment habillé et étonnement confiant pour quelqu’un qui passe ses pauses déjeuner dans un sex-shop. Sa curiosité se transforme rapidement en fascination.

L’intrigue emprunte certains procédés du cinéma d’Alfred Hitchcock, mais l’interaction entre désirs sombres et environnements encore plus sombres est celle que la réalisatrice attribue ouvertement à la tradition de l’âge d’or du film noir avec ses jeux d’ombres et ses détectives, en proposant « un film noir en couleur » éclairé par l’omniprésence des néons. Toutefois, Bette Gordon s’attelle vigoureusement à perturber les conventions de genre en pervertissant les fonctions narratives classiques et fait ici d’une femme l’enquêtrice, et d’un homme la « femme fatale ». En inversant le regard du pouvoir, elle redéfinit ainsi radicalement la féminité à l'écran en étayant le désir féminin par rapport à l’homme objet de désir.

Par conséquent la réalisatrice détourne avec audace l'idéologie féministe en décrivant une femme dont l’expression de soi est déterminée par l’intérêt qu’elle porte à la pornographie. Au lieu de s'éloigner du caractère érotique et sinistre du milieu dans lequel elle travaille, Christine développe bientôt une obsession qui commence à consumer sa vie, la précipitant entièrement dans la maîtrise de son image publique.

Bette Gordon a renversé près de cent ans de grammaire cinématographique pour créer un personnage féminin qui n'est pas seulement regardé, mais qui aime regarder. Une voyeuse en somme. Variety peut donc être décrit comme l'histoire de l'éveil sexuel d'une femme. Mais plutôt que de s’adonner à une réflexion psychologique et de spéculer sur ce qui se passe dans l'esprit de l’héroïne, le film nous donne à voir une femme explorant la politique du désir de manière directe, et la lutte des femmes pour se (re)définir entièrement dans des espaces codifiés par les hommes.

La ville de New York ne se contente pas d'offrir à Bette Gordon une toile de fond colorée, elle devient grâce à des procédés picturaux et sonores, des mouvements de caméra abrupts, et des cadrages aléatoires, un personnage central, aussi mémorable et mystérieux que les individus qu'elle abrite. Son New York s’éloigne de l’incarnation archétypale que la ville peut représenter. Le film nous entraîne dans une tournée vertigineuse des sex-shops, des bars ou des marchés aux poissons matinaux. Bette Gordon y introduit clandestinement des passages documentaires afin de façonner son histoire. Des entretiens avec des travailleuses du sexe aux visites des sex-shops, elle obtient un aperçu unique de la politique invisible régissant les hommes, l'argent et Manhattan. Les frontières de la fiction et de la réalité deviennent progressivement de plus en plus floues.

Le film se présente indiscutablement comme la capsule temporelle d'un centre-ville en voie de gentrification mais Variety nous rappelle aussi un des aspects de la liberté perdue du cinéma indépendant américain : une époque avant que la cupidité ne devienne le credo, transformant les relations en contacts et les espaces créatifs en marchés.