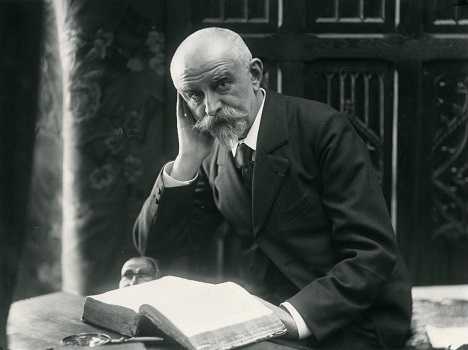

Proche à ses débuts des Naturalistes et de Zola, Joris-Karl Huysmans mena à la fois une carrière de critique d’art – notamment un livre remarquable consacré à Grünwald – et d’écrivain.

Son chef-d’œuvre, À rebours (1884), véritable « bible fin de siècle », marque une rupture dans son écriture plongeant désormais dans une esthétique rappelant les toiles du peintre symboliste Gustave Moreau qu’il admire ou les visions hallucinées d’Odilon Redon.

Joris-Karl Huysmans

Durant les années qui suivirent, ce parangon du dandy décadent se « convertit » pour devenir un fervent catholique, une conversion au centre de ses derniers ouvrages tels que La Cathédrale (1898) et L'Oblat (1903). Huysmans meurt retiré dans un couvent de bénédictines en 1907.

C’est en 1912 que son ami écrivain, critique d'art et collectionneur Gustave Coquiot, qui fut également secrétaire de Rodin et intime de Picasso et Utrilllo, sort son livre Le vrai J.-K. Huysmans, hommage hagiographique plus que biographique cherchant à révéler l’atypique auteur de À rebours au grand public.

Si le texte de Coquiot, fade et sérieux à la limite d’être ronflant, n’invite pas à davantage de commentaires, les illustrations fantaisistes qui l’accompagnent signées de Lucien Laforge détonnent. Jusqu’ici connu pour ses dessins dans des journaux lui permettant d'exprimer ses idées politiques de gauche (Le Journal du Peuple, puis L’Humanité, entre autres), Laforge illustre ici son premier livre d’une longue liste (Perrault, Baudelaire, Rabelais).

Lucien Laforge

Son dessin, que l’on pourrait qualifier à tort d’enfantin, est d’une grande liberté s’exonérant de toute mode - si ce n’est peut-être une influence de l’art nouveau - et reflétant les aspirations libertaires et anarchistes de Laforge.