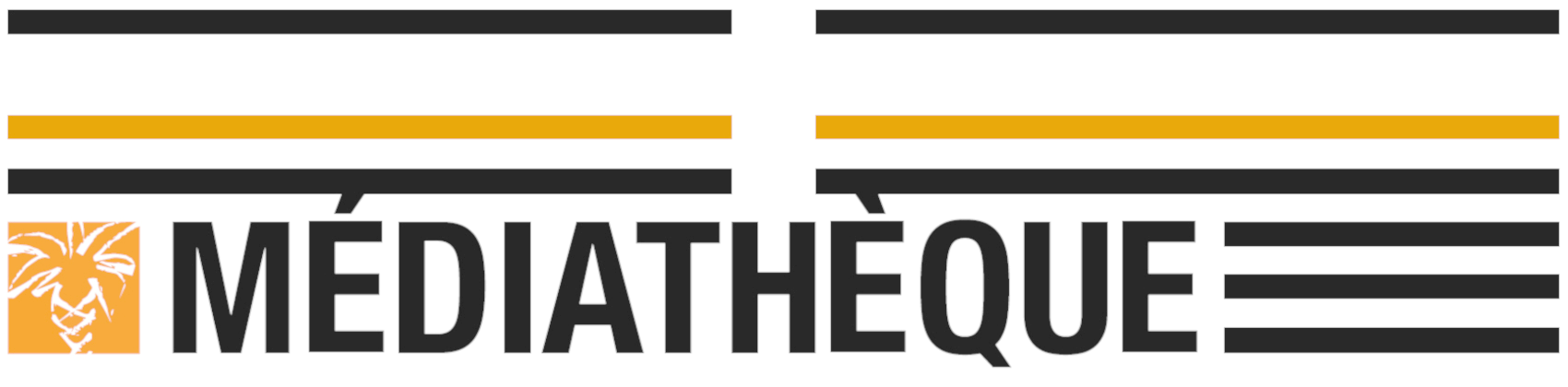

Bien qu’initialement atteint par les explorateurs portugais Bartolomeu Dias et Vasco de Gama en 1488, le Cap de Bonne Espérance et son territoire ne sont réellement colonisés par les Hollandais qu’en 1652 qui y fondent un établissement-relais pour ravitailler les navires de la Compagnie hollandaise des Indes Orientales.

Quelques expéditions initiales d'exploration sont timidement menées pour explorer l'intérieur des terres occupées par les populations locales que les pionniers désignent par le terme Hottetotten et avec lesquels ils essaient de faire commerce de viande pour se nourrir. L'arrivée, quelques années plus tard de renforts - notamment d'huguenots français mais surtout d'esclaves - ouvre la voie à de plus amples explorations scientifiques - et notamment botaniques. La connaissance des plantes locales et de leurs éventuelles propriétés agricoles ou médicinales est primordiale pour les jeunes colonies qui ne peuvent que compter sur leur environnement immédiat pour leur survie.

Le Cap de Bonne Espérance

La première description de la faune et de la flore de la région du Cap est entreprise en 1685-1686 par Simon van der Stel (1639-1712). Une copie réalisée au Cap est envoyée à Nicolas Witsen (1641-1717), bourgmestre d'Amsterdam (dont il fonde le jardin botanique) et un des directeurs de la puissante Compagnie hollandaise des Indes Orientales. L'ouvrage de Simon van der Stel est, dès lors, connu sous le nom de Codex Witsenii. Devenu gouverneur de la colonie du Cap, van der Stel commandite de nouvelles explorations dont celle menée par Henrik Bernard Oldenland (botaniste, c. 1663-c. 1697) et Jan Hartog (jardinier, 1663-1722) qui ramènent un herbier remarquable et - surtout - des végétaux à cultiver dans le jardin de la Compagnie

Oldenland travaillera jusqu'à sa mort (en 1697) sur son catalogue de la la flore sud-africaine connu dès lors comme étant l'Herbarium vivum d'Oldenland. Celui-ci compte treize ou quatorze volumes composés de plantes exceptionnellement conservées et présentées et richement annotés en Latin.

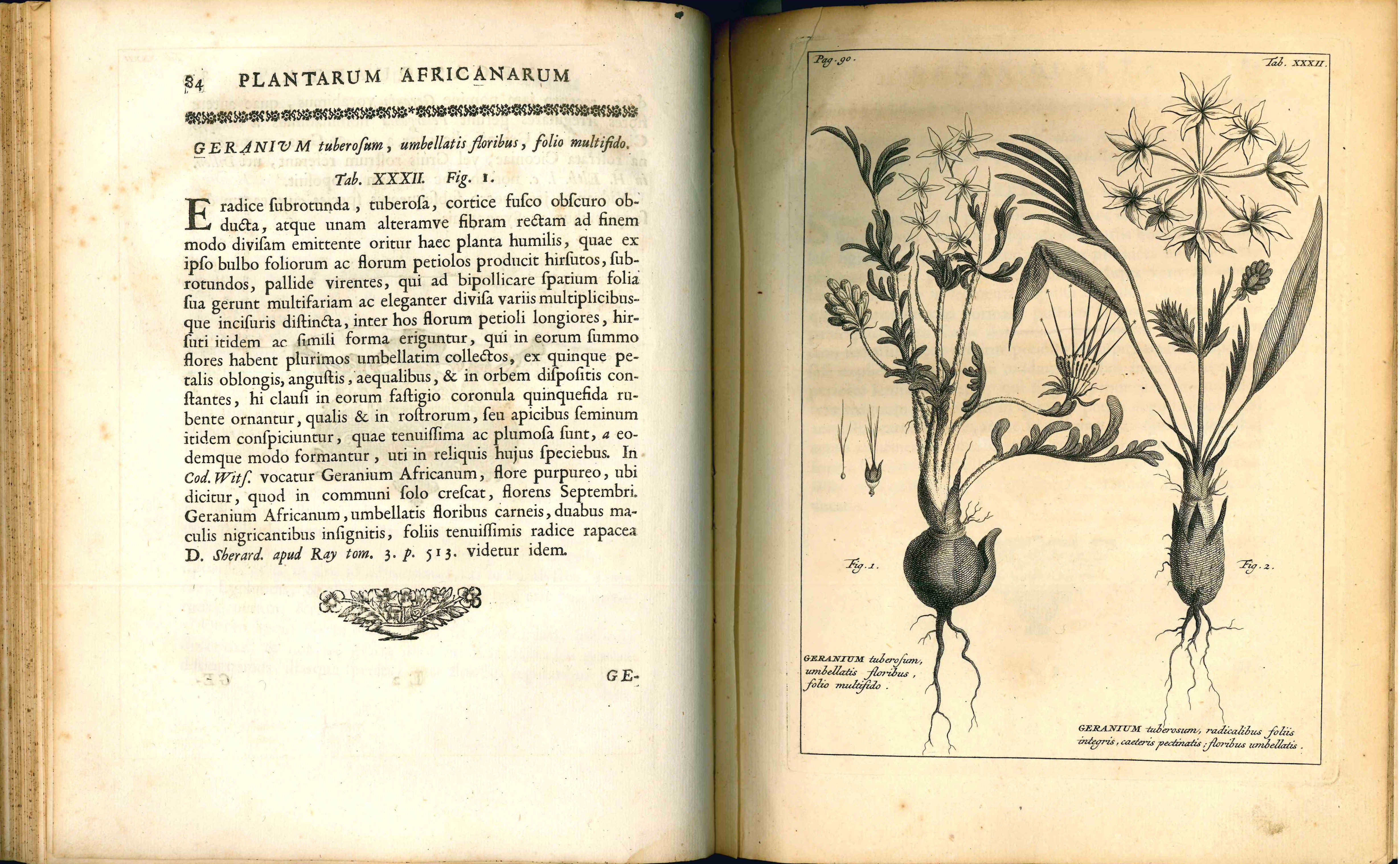

L'ensemble gagne finalement la Hollande et rentre en possession de Johannes Burman (1707-1780), professeur de botanique à l'Université d'Amsterdam. Proche de Carl Linnée, il l'emploie brièvement pour finaliser une étude sur la flore de Ceylan. Il se lance ensuite - à partir de la somme d'Oldenland et du Codex Witsenii - dans la rédaction d'une flore sud-africaine qui synthétise tout ce que les botanistes de la Compagnie hollandaise des Indes Orientales ont pu ramener comme données ou observations, piochant - pour ses illustrations - dans les diverses sources à sa disposition.

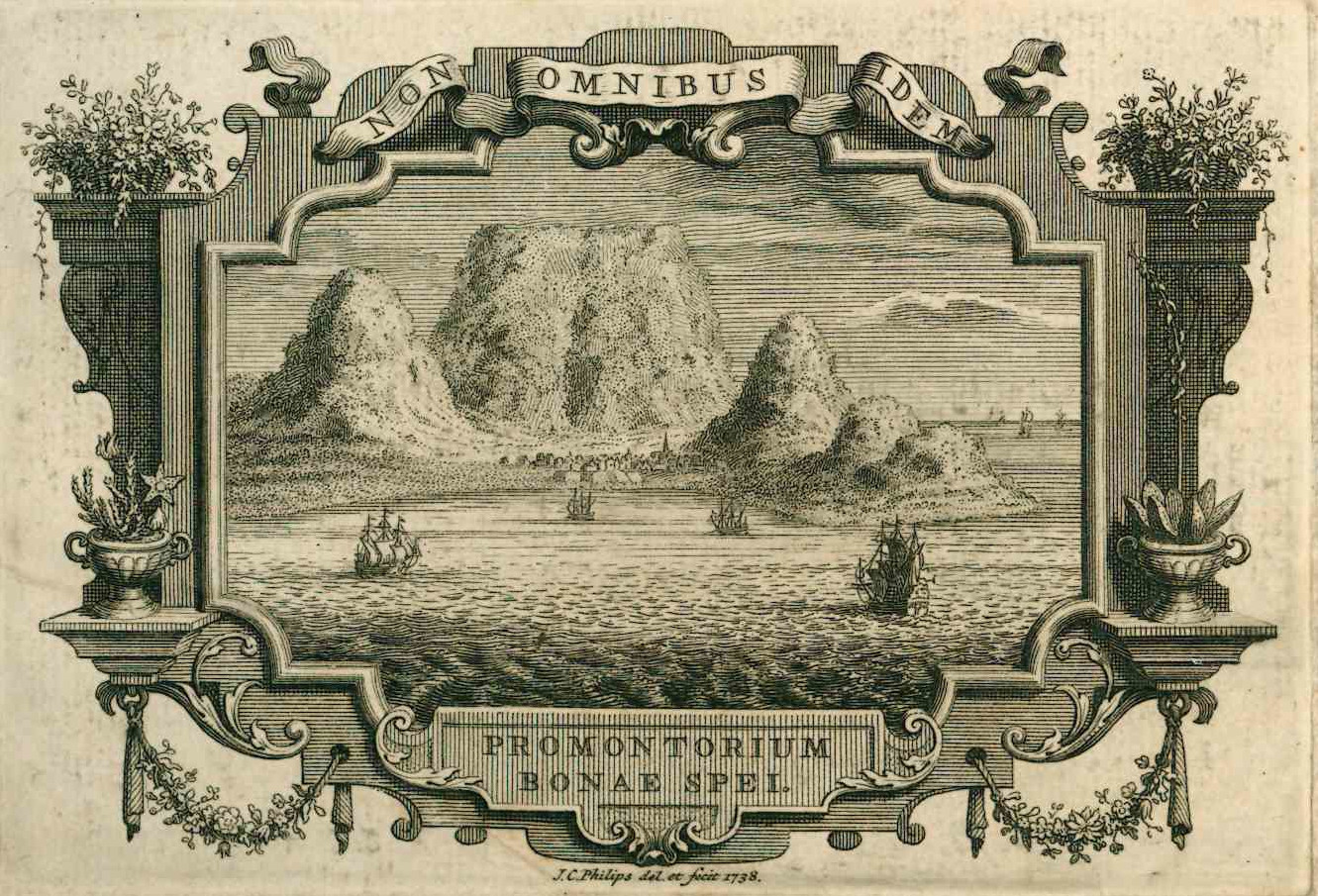

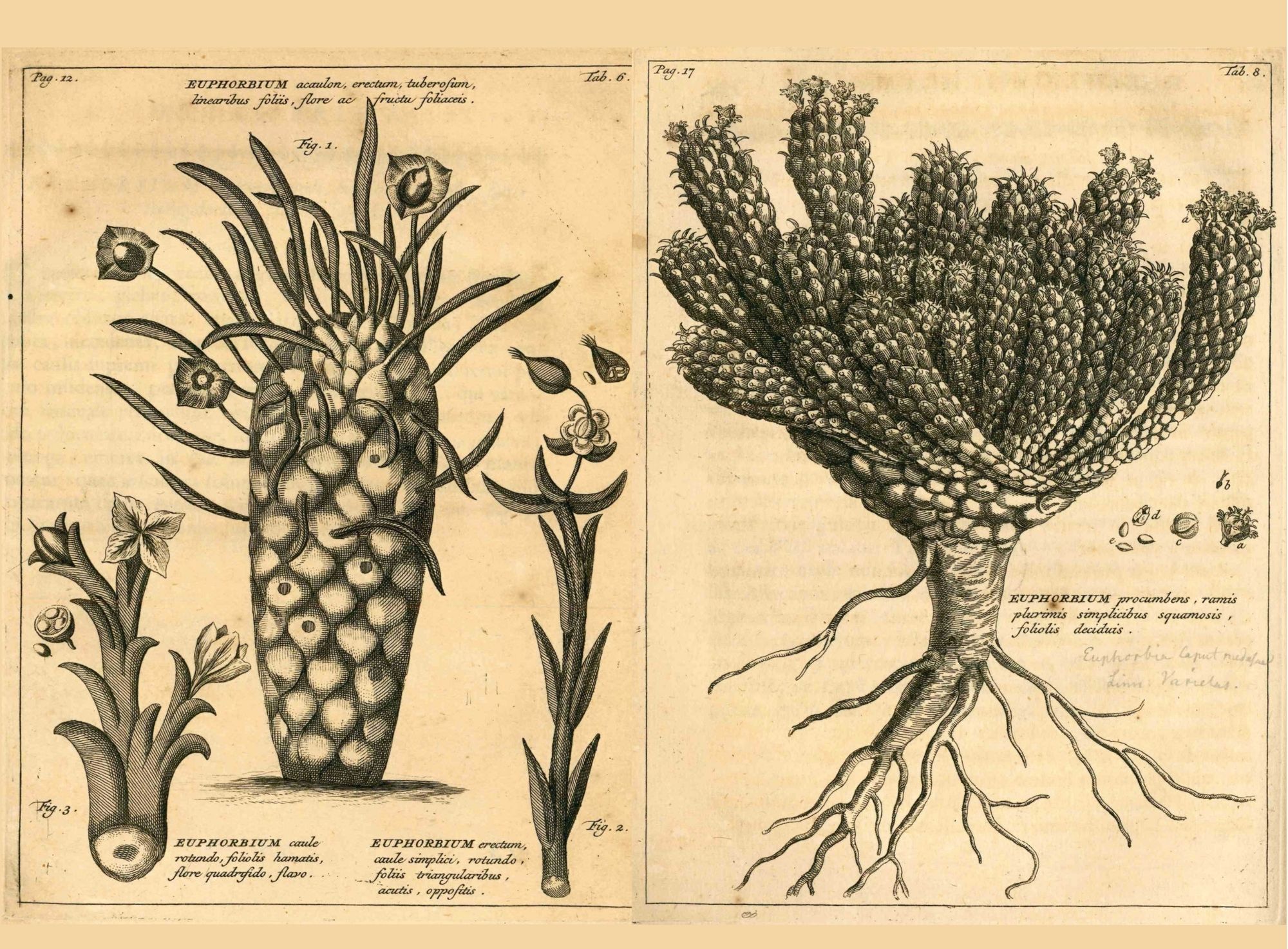

Rariorum Africanarum plantarum, ad vivum delineatum, iconibus ac descriptionibus illustraturum, decas prima (-decima) paraît en dix livraisons entre 1738 et 1739. Burman y décrit - gravures à l'appui - une centaine de plantes de la région du Cap dont certaines plutôt étranges : Tithymalus, Euphorbia, Stapelia, Cotyledon ou encore Mesembryanthemum...

Euphorbes

Stapelia et Cotyledon

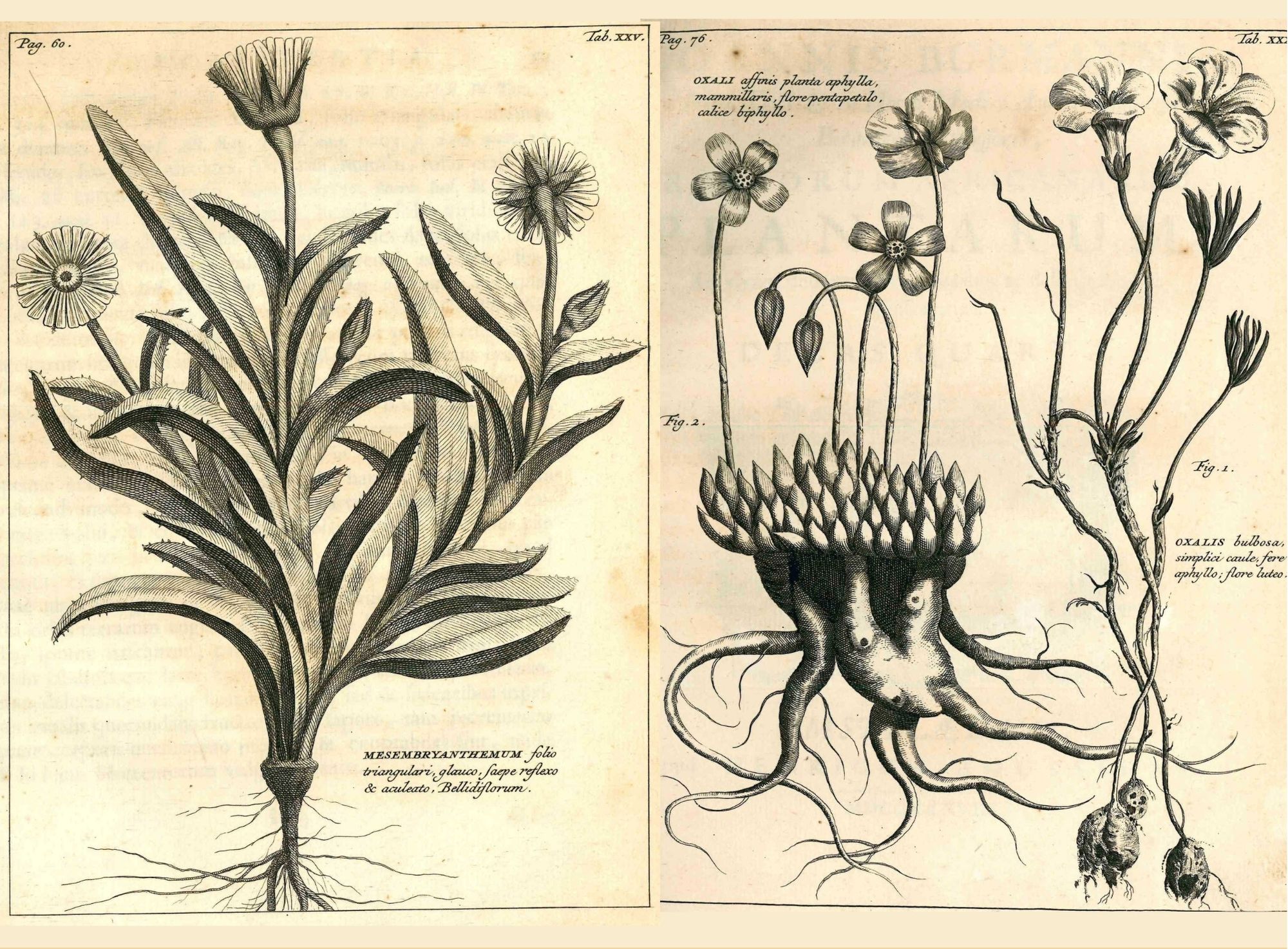

Mesembryanthemum et Oxalis

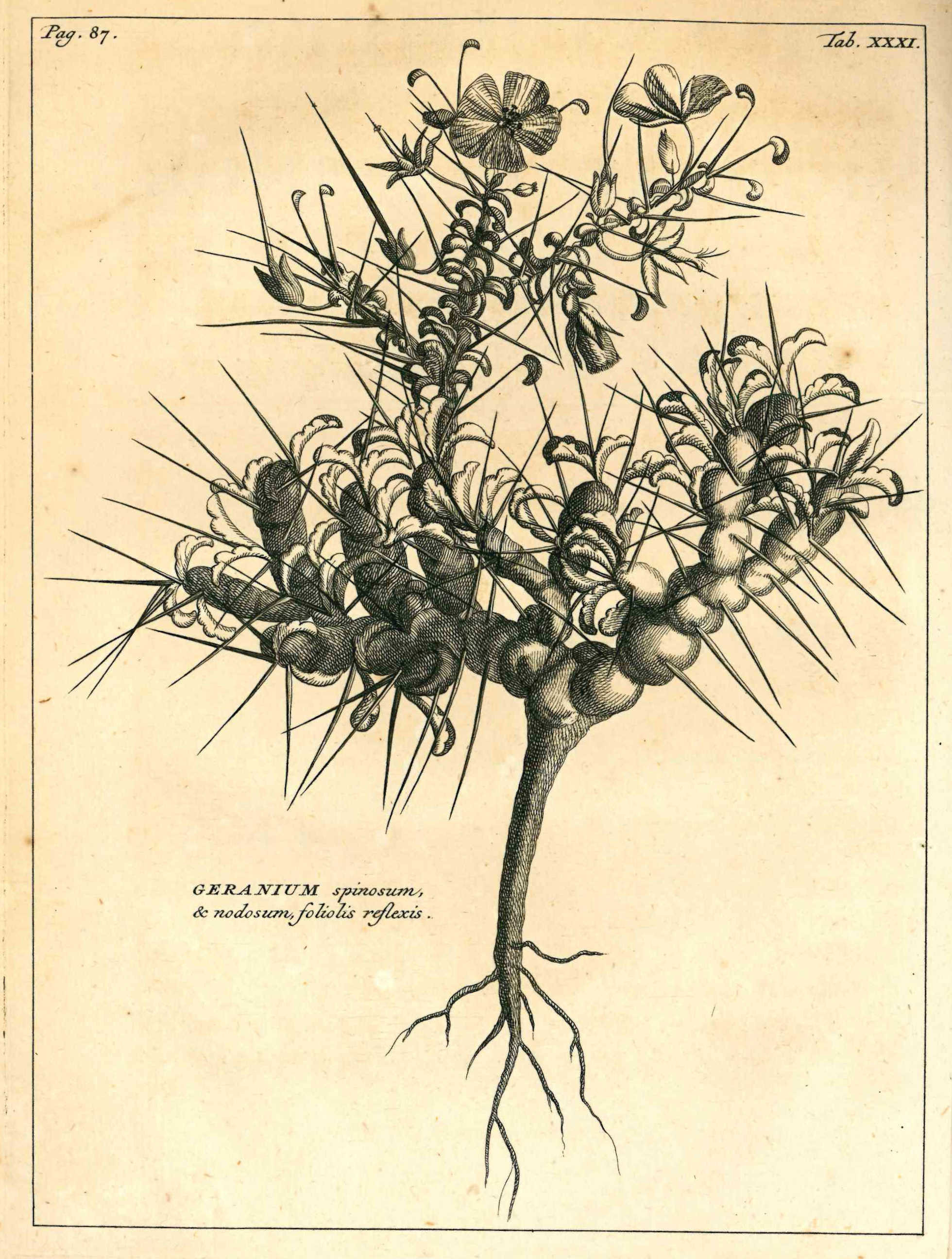

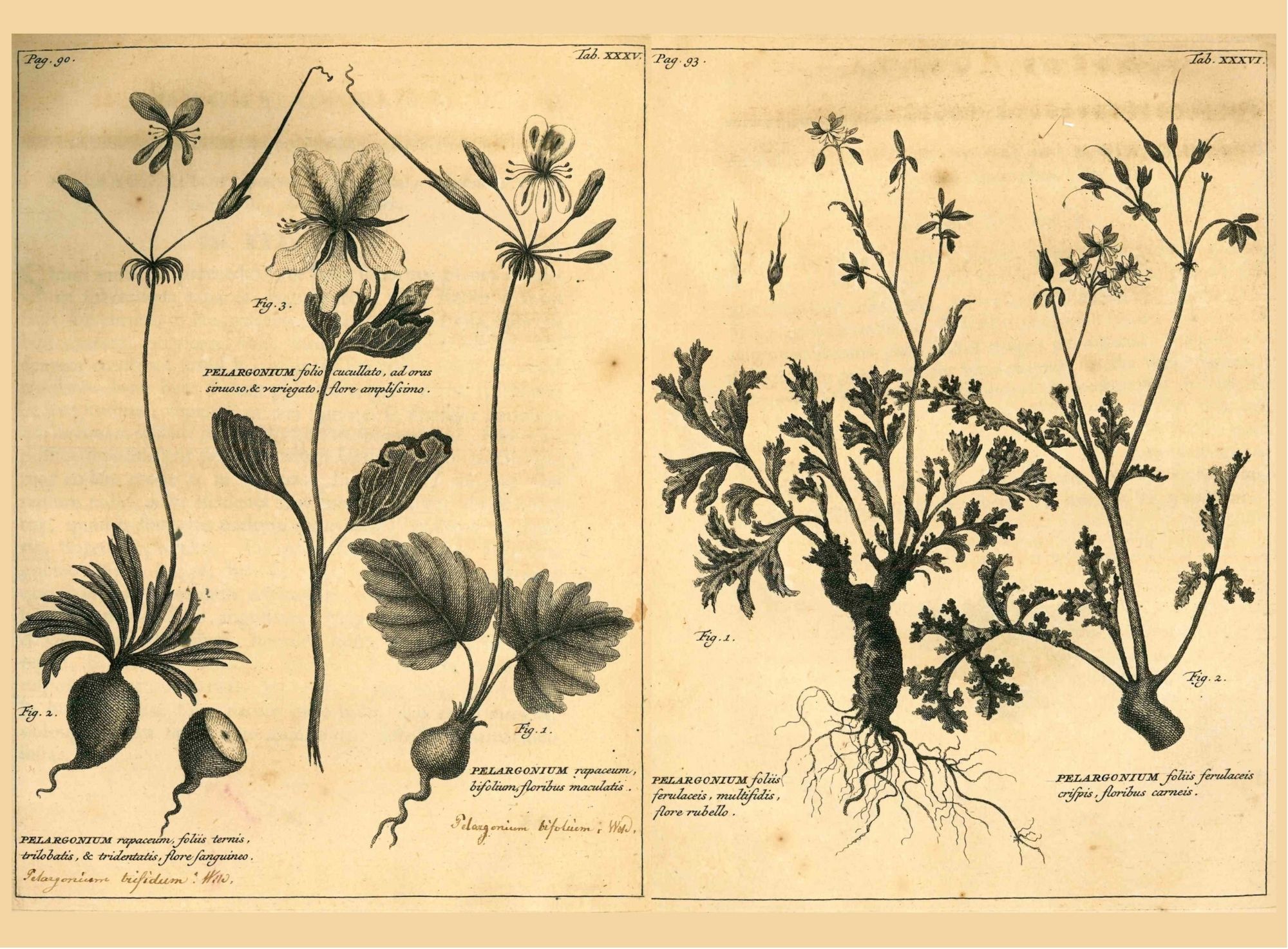

Burman consacre aussi plusieurs pages au Géranium, plante endémique de l'Afrique du Sud, et décrit pour la première fois une autre plante désormais très répandue dans l'hémisphère Nord : le Pelargonium d'après le terme pelargós (πελαργός), désignant la cigogne, la forme de leur fruit évoquant le bec de l'échassier. Quelques décennies plus tard, l'hybridation de deux espèces ramenées en Europe (Pelargonium cucullatum et Pelargonium grandiflorum) donne naissance au géranium dit "des fleuristes".

Geranium

Pelargoniums

On sait aujourd'hui que la variété du climat de l'Afrique du Sud lui permet d'abriter plus de 90% des espèces connues de pelargonium. On sait aussi désormais que l'Afrique du Sud - et en particulier la région du Cap - est l'une des zones floristiques les plus riches du monde : l'ouvrage de Burman en donne un formidable aperçu.